生分解性プラスチック

生分解性プラスチックとは

1.生分解性プラスチックとは

2.生分解性プラスチックの特性

3.生分解性プラスチックの課題

4.生分解性プラスチックの現状~今後

1.生分解性プラスチックとは

生分解性プラスチックとは、微生物の働きによって「水」と「CO2」に分解され、自然へ還る性質を有するプラスチック材料の事を指します。

近年、海洋プラスチックごみ問題などを筆頭とした環境問題に対して、効果を発揮する材料としても注目されています。

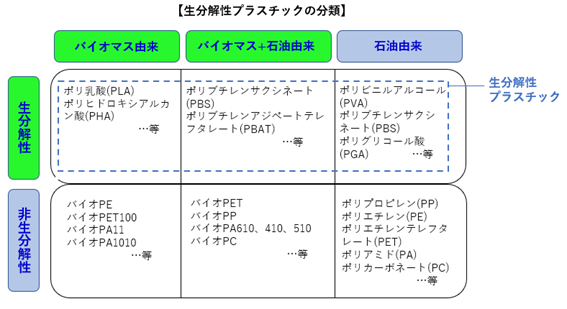

原料が植物由来でバイオマスプラスチックの側面を持っている物も多いですが、石油由来でバイオマスプラスチックの側面は持たず、生分解性のみを有する物もあります。

以下の表は、主な生分解性プラスチックの分類を記載したものです。

2.生分解性プラスチックの特性

生分解性プラスチックの一番の特徴は、名前のとおり生分解性を有した材料という点です。

通常のプラスチックは、ごみや廃棄物として出されたものが自然界へ流出した場合、人の手を加えない限り半永久的に残り続けるという問題があります。

一方、生分解性プラスチックは自然界へ流出した場合でも、微生物の働きにより分子レベルまで分解され、最終的には「水」と「CO2」となり自然へ還元されます。

このような特性自体を生分解性とも呼びます。

※実際の分解には、温度・湿度・周辺環境といった外的要因も大きく影響します。

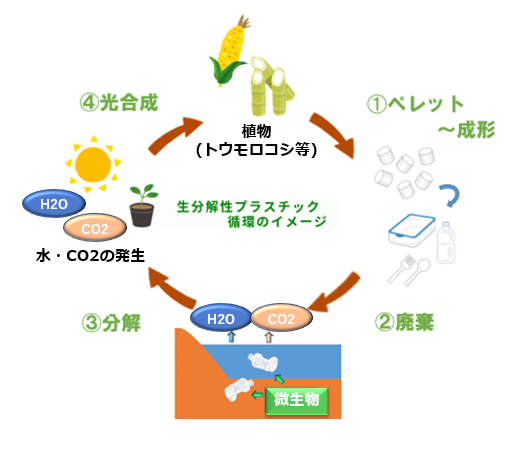

また、ここで発生した「水」と「CO2」は植物の光合成にも使用され、育った植物が植物由来の材料の元として再度利用されるという循環にも繋がります。

以下は大まかな生分解性プラスチックの循環イメージです。

生分解性プラスチック循環の流れ

①ペレット~成形

植物(トウモロコシやサトウキビ)から糖・でんぷんなどの抽出を行い、これを元にペレット作成~製品を成形。

②廃棄

使用済みで廃棄となったプラスチック製品が自然界へ流出。

③分解

自然界へ流出したプラスチック廃棄品が微生物の作用によって、分解される。

③光合成

上記③で分解された、水・CO2が植物の光合成に使用され、生分解性プラスチックの原料として育つ。

【以降、①~④の流れを循環する】

3.生分解性プラスチックの課題

生分解性プラスチックは上記の環境問題に対応した側面もありますが、実際の使用にあたっては以下のような課題も存在します。

- 通常に樹脂材料と比較すると材料コストが高い

現状、生分解性プラスチックは大量且つ安価に生産することが難しい材料であり、一般の汎用樹脂と比較すると、材料費でかなりのコスト差が出てしまいます。

汎用樹脂で成形される製品と分野も被るため、中々、普及が進まないというのが現状です。

※以下、大まかな価格差の一例です。

【例】ポリプロピレン(PP) 約300円/kg ⇔ ポリ乳酸(PLA) 約1000円/kg - 通常のプラスチック材料に比べて品質の保証が難しい

こちらは材料の特性上、仕方がない部分でもありますが、一定条件下で分解しやすい構造=製品としての品質は保証し辛いという特徴もあります。

このため、基本的に使い捨てが前提で、製品のリユース&リサイクルなどには向きません。 - 分解するためには一定の条件が必要

実際の生分解性プラスチックの分解は、周辺状況(温度・湿度・微生物の状態など)にも大きく左右され、場所(土壌・海洋)により分解する物としない物にも分かれます。

このため、自然界に流出した際、分解にどの程度かかるか見通せない部分もあり、実際は分解のための専用設備を必要とする場合もあります。

4.生分解性プラスチックの現状~今後

生分解性プラスチックは上記のような課題も相まって、プラスチック製品全体で見た際の普及はまだまだ進んでいないというのが現状です。

しかし、世界的な取り組みである環境問題対策に寄与する可能性がある材料でもあり、わが国でも「プラスチック資源循環促進」が2022年4月より施工されたことから、今後さらに注目されると考えられます。

このため、これらの材料の知見を増やすことや、コストなどの課題にどう対処していくかを考えていく必要があります。

弊社では、材料削減に寄与するホットランナーの取り扱いや、生分解性プラスチックでの試験実績なども御座いますので、お気軽にご相談ください。

解決策 FISAからのご提案

フィーサでは生分解性プラスチック×ホットランナーでの社内成形試験の実績も御座います。「材料費が高い=廃棄ランナを抑制したい」という課題解決をホットランナーで可能に致します。