静電気発生の原理と具体的な発生原因

静電気の主な発生原因

静電気は、摩擦、剥離、誘導、分極、イオンの付着などの原因によって発生します。

特に、「摩擦」や「剥離」が繰り返されると多くの静電気が発生し、帯電量も大きくなります。

絶縁体(例:プラスチック)だけでなく、導電体(例:金属)でも接地(アース)されていない場合は帯電してしまうことがあります。

静電気発生のメカニズム

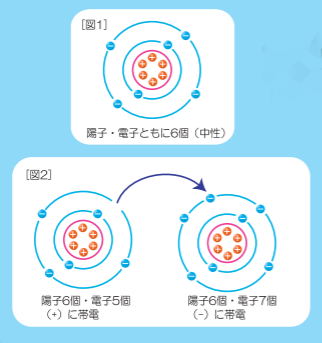

物質は、(+)の陽子と、その周りの(-)の電子とで構成され、陽子(+)と電子(-)は同数のため中性になっていて、静電気は発生していません。[図1]

この物質に摩擦、剥離、接触などの外的力が加わると、一番外側の電子が移動します。

電子を受け取った方は電子が多くなるために(-)に帯電、電子を与えられた方は電子が足りなくなるために(+)に帯電することになります。[図2]

この帯電した状態を「静電気」と呼びます。

静電気の発生原因

| 摩擦帯電 | 二つの物質が擦れ合うと電子の移動が起こり静電気が発生します。 |

| 剥離帯電 | 接触している面が剥がれると、電子の移動が起こり静電気が発生します。 |

| 誘導帯電 |

誘導帯電とは、物体が他の帯電した物体の近くに置かれることで、直接接触することなく帯電が生じる現象です。近くの帯電物体の電場が影響を及ぼし、無接触の物体内で電荷が移動します。この結果、無接触の物体の一部が正に帯電し、他の部分が負に帯電します。

|

冬に静電気が発生するのはなぜ

静電気は湿度に大きく影響を受けているのは経験的にも間違いありません。冬に静電気が発生しやすいのは、湿度が低いからです。

夏にも静電気は発生していますが、湿度が高いと物質の表面の水分量が増え、導電率があがり電荷がたまらない為、ビリッとこなくなるようです。

相対湿度が65%を超えると、静電気は発生しにくくなります。逆に40%を下回るような環境だと静電気が発生しやすくなります。